「和地たなか歯科様」、ついに建築が完成しました!

完成写真や設計のポイントについては追ってご紹介予定ですが、その前に少し様子を...

Instagramより▼

---

【内覧会のお知らせ】

開院にさきがけ、内覧会が開催されます。

5月24日(土)•25日(日)

場所:和地たなか歯科様

浜松市中央区和地町4757-1

・見学自由

・予約制の「体験会」

※詳細は、和地たなか歯科様の Instagram をご確認くださいね。

---

さて。前回のブログ以降に施工された内容です:

■外部

出入口へのスロープや階段を設置。ベビーカーや車いすのまま出入口までアクセスできるバリアフリー仕様です。

また、周辺には樹木も植樹。自然豊かな周辺環境に馴染みつつ、少し新しさをプラスする外観に仕上がりました。

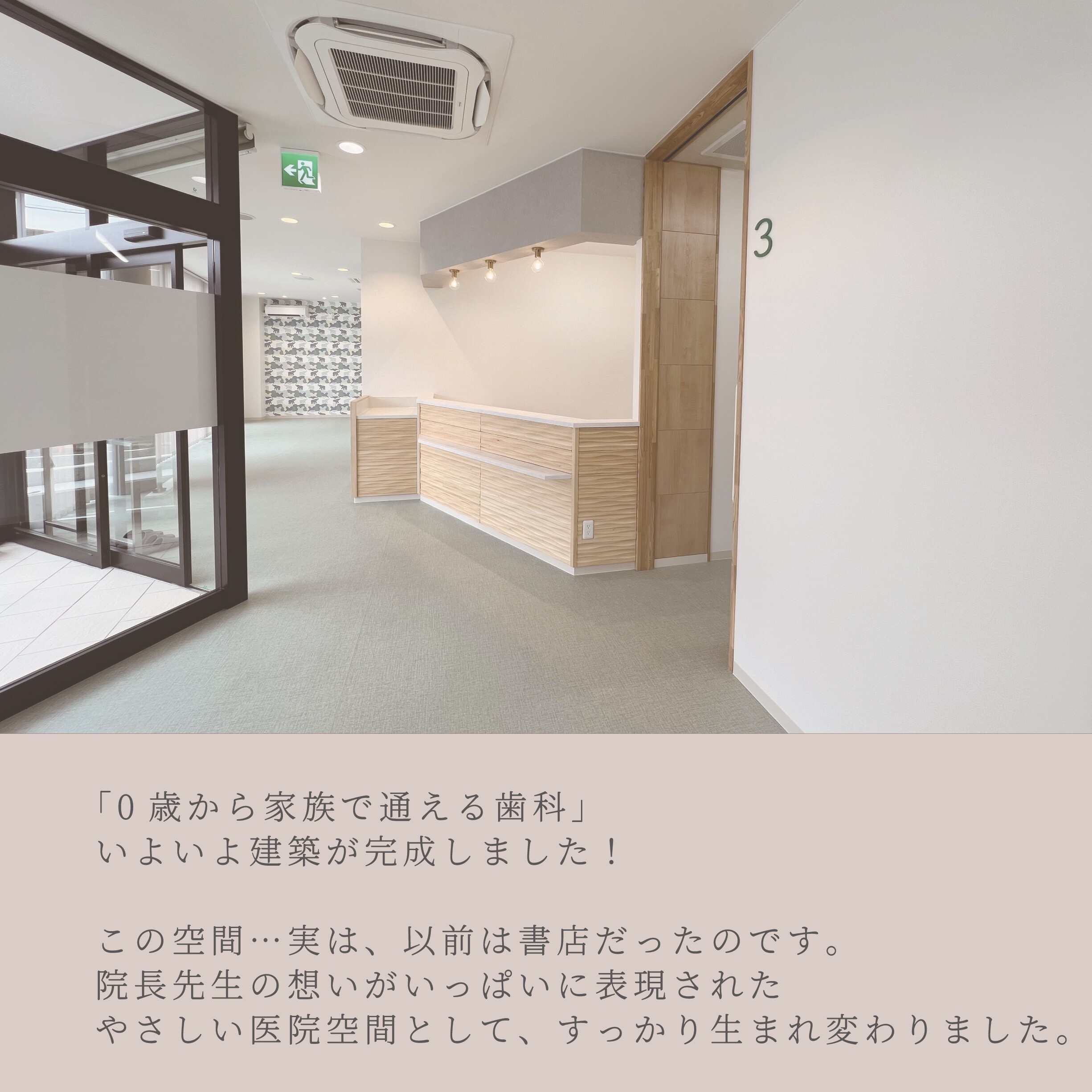

■内部

床・壁・天井の内装仕上を行いました。

クリニックのテーマカラーである緑を基調に、明るく優しい素材でまとめています。

内装が終わったら...

造作家具の施工▼

照明取付▼

サイン(室内表示)の取付▼

待合ソファの設置▼

などを経て、

施工者検査(建設会社:浜建さんの社内検査)

↓

監理者検査(私達WARAKUSHAの検査)

↓

お施主様検査

を合格後、お引渡しとなりました。

いよいよ開院へ。

これから、建築空間もさらに素敵にのびのびと育っていきそうで、私たちもとても嬉しく楽しみです。

完成、おめでとうございます!

※今回の関連記事

↓

和地たなか歯科様工事:以前のブログ

(工事開始まで遡って辿れます)

床の高さを上げる工事が始まりました。

床の高さを上げる工事が始まりました。